Когда слышишь про китайские реабилитационные тренажеры для рук, сразу всплывают два лагеря: те, кто до сих пор морщится при слове 'made in China', и те, кто уже разобрался в современных производственных цепочках. На деле же всё упирается не в страну происхождения, а в то, кто именно проектирует и контролирует производство. Вот, например, Steelforce Industrial — да, формально китайская компания, но их инженеры десятилетиями работают с европейскими клиниками. Это важно понимать, прежде чем делать скоропалительные выводы.

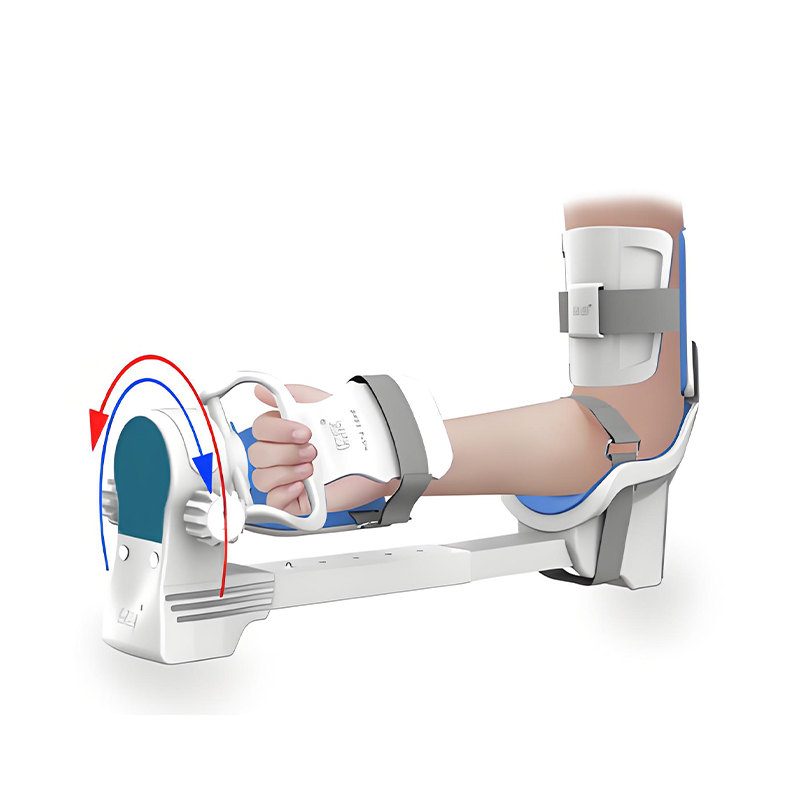

Самый частый прокол — когда берут немецкий или израильский дизайн, упрощают его до предела и штампуют на стандартных линиях. Получается условный тренажер для кисти, который вроде бы повторяет движения, но не учитывает биомеханику при контрактурах. Помню, в 2019-м мы тестировали одну такую модель — пациенты жаловались на дискомфорт в лучезапястном суставе даже при минимальной нагрузке. Оказалось, ось вращения была смещена на 3 мм относительно анатомически правильной позиции.

При этом китайские заводы способны делать и прецизионные вещи — вопрос в контроле качества. Steelforce, к примеру, использует японские подшипники в своих системах для пассивной разработки плечевого сустава. Но такие детали редко афишируются в общих каталогах, об этом узнаёшь только при личном общении с технологами.

Ещё один момент — адаптивность. Российские ЛФК-специалисты часто требуют возможность регулировки не только по усилению, но и по амплитуде. В дешёвых аналогах этот функционал либо отсутствует, либо реализован так, что болты разбалтываются после двух недель эксплуатации.

После инсультов часто упускают из виду необходимость синхронной работы с проксимальными и дистальными отделами. Хороший тренажер для верхних конечностей должен позволять изолированно нагружать плечо, не включая в работу локоть и кисть — но такую опцию найдешь далеко не во всех сериях.

В нашем центре два года использовали комбинированную систему от Steelforce — та, что с раздельными модулями для плечевого пояса и мелкой моторики. Главное преимущество оказалось в мелочи: крепления для предплечья с гелевыми вставками. Казалось бы, ерунда, но при работе с пациентами с тетрапарезами это предотвращало образование ссадин.

Кстати, про электростимуляцию — многие китайские производители сейчас активно встраивают её в тренажеры. Но здесь важно смотреть на протоколы: если аппарат не позволяет задавать точную временную задержку между движением и стимулом, толку от такой интеграции мало.

Был у нас опыт с роботизированным экзоскелетом для пальцев — внешне впечатляющая штука, но на практике оказалось, что он плохо справляется с гипертонусом. Пришлось докупать отдельные системы биологической обратной связи.

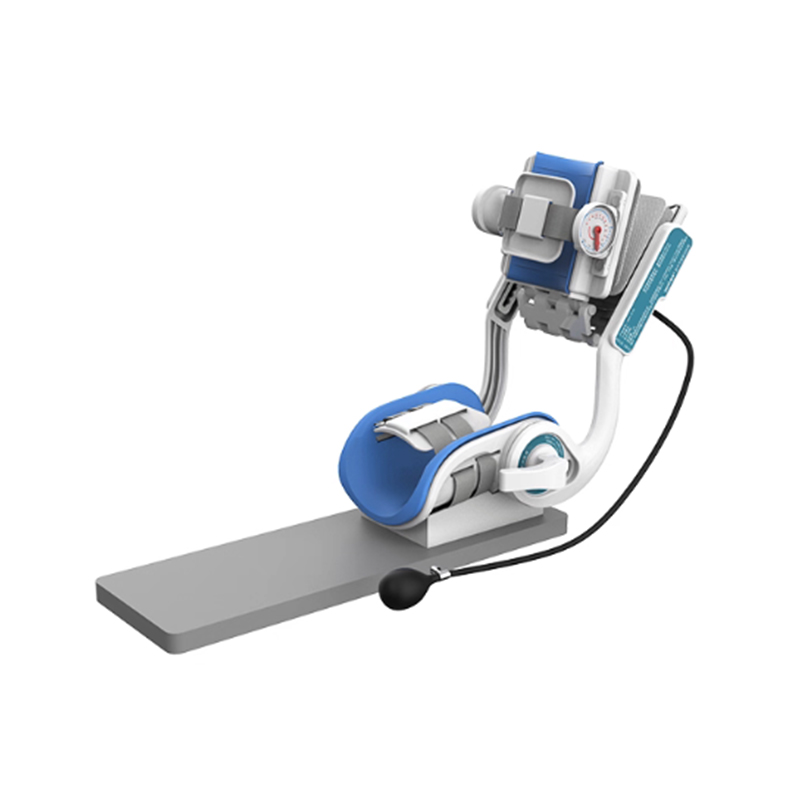

А вот простой механотерапевтический комплекс для плечевого сустава от Force Medical (это как раз направление Steelforce) показал себя неожиданно хорошо при восстановлении после артроскопии. Особенно ценным оказался режим 'разблокировки' — когда пациент сам инициирует движение, а тренажер лишь немного ему помогает.

Сейчас присматриваемся к их новой разработке — портативному тренажеру для кисти с сенсорным контролем усилия. В теории это должно помочь при работе с дистониями, но пока не уверен, насколько устойчива электроника к частой дезинфекции.

Большинство проблем возникает не с самими тренажерами, а с креплениями. Китайские производители часто экономят на коннекторах — например, используют пластиковые фиксаторы вместо металлических. В Steelforce этот момент продумали: у них быстросъёмные механизмы из алюминиевого сплава, которые выдерживают до 10 000 циклов открывания-закрывания.

Ещё важный момент — калибровка. Многие забывают, что реабилитационные тренажеры нужно перекалибровывать каждые 6-8 месяцев, особенно если они используются интенсивно. В противном случае погрешность в измерениях прогресса может достигать 15-20%.

Температурный режим — казалось бы, очевидная вещь, но в российских условиях критичная. Некоторые модели при -10°C начинают 'тупить' даже в отапливаемых помещениях. Приходится дополнительно уточнять у производителя рабочий диапазон — у того же Steelforce заявлено от +5 до +40, что для большинства регионов достаточно.

Частая ошибка — покупать максимально навороченную систему, когда нужен базовый функционал. Для 80% случаев хватает тренажера с регулируемым сопротивлением и углом сгибания. Дорогие модели с биологической обратной связью и телеметрией нужны только для специализированных центров.

С другой стороны, экономия на сервисном обслуживании — прямой путь к дополнительным расходам. Китайские производители обычно предлагают два типа гарантии: базовая (1 год) и расширенная (3-5 лет). Второй вариант часто включает бесплатную замену датчиков и калибровку — для интенсивно используемого оборудования это того стоит.

Если говорить конкретно о Steelforce Industrial Co., Ltd. — их сайт force-medical.ru удобен тем, что там есть раздел с технической документацией на русском. Это редкость для китайских производителей, обычно вся информация только на английском. Мелочь, а приятно.

Из последнего опыта — для муниципальных учреждений оптимальны механические модели без электроники. Меньше ломается, проще в обслуживании. А вот для частных клиник уже можно рассматривать системы с телеметрией, особенно если планируется удалённый мониторинг прогресса.

Китайские тренажеры для реабилитации верхних конечностей — это уже давно не про 'дёшево и сердито', а про осознанный выбор. Главное — чётко понимать клинические задачи и не вестись на красивые брошюры. Нужно смотреть на техподдержку, наличие запчастей и — что важно — готовность производителя дорабатывать оборудование под конкретные нужды.

Кстати, про доработки — те же Steelforce вполне адекватно реагируют на запросы по модификациям. Мы как-то просили их сделать усиленные крепления для работы с пациентами с ДЦП — через два месяца прислали прототип. Это дорогого стоит в нынешних условиях.